(襄阳历史文化研究院·汉江研究院 通讯员 瞿安全)4月24日下午,第三十三期“湖文读书会”在图书馆二楼德园举行,学校马克思主义学院副教授熊明秀以“礼”为主题作经典导读分享。学校党委书记吴超仲参加读书会。读书会由襄阳历史文化研究院·汉江研究院高慧霞博士主持。

在感悟经典环节,熊明秀结合《论语》《孟子》《礼记》《周礼》等经典文献,深入剖析了“礼”的内涵及其在中国传统文化中的重要地位。她指出,“礼”既是规范社会秩序的制度体系,更是蕴含道德修养、人文精神的文化载体,作为制度的“礼”,构建社会秩序;作为行为的“礼”,规范人际往来;作为精神的 “礼”,涵养君子人格。她强调,“礼”的本质是“敬”与“和”,既要敬畏天地、尊重他人,更要通过礼仪实践,实现个人修养与社会和谐的统一。

在践行经典环节,熊明秀结合现实案例,阐释“礼” 在当代的实践性应用。她介绍了推动礼仪教化融入日常生活、培育社会文明风尚的实践案例——“浙江有礼”省域文明新实践品牌。熊明秀结合大学生日常,提出校园礼仪规范,呼吁师生从细微处践行“礼”的精神,实现“知礼”到“行礼”的内在统一。

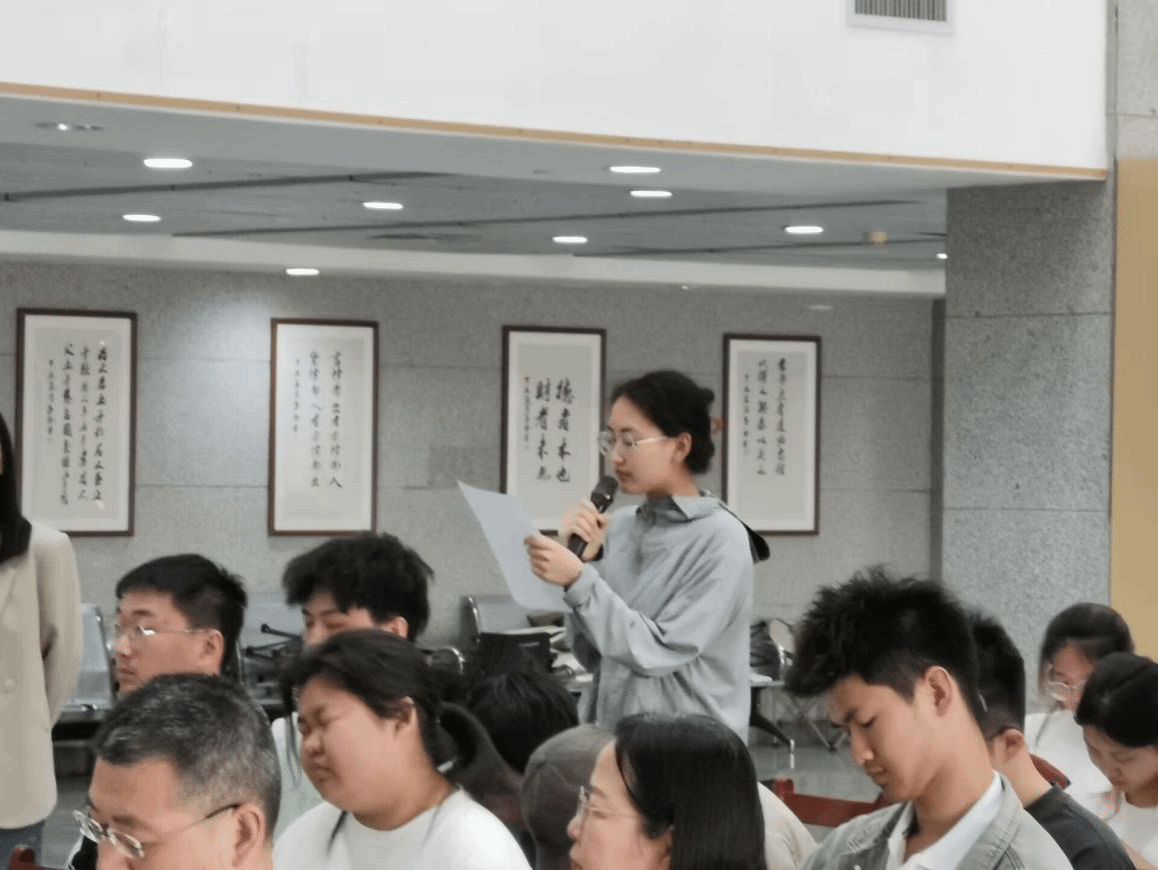

在研讨经典环节,师生围绕 “数字时代如何传承礼仪文化”“青年学生的礼德修养” 等话题展开热烈讨论 。

文学与传媒学院向天圻同学认为,网络时代的“ 礼”需要新的表达形式,比如尊重他人隐私、理性表达观点,也是“礼”在虚拟空间的延伸。

文学与传媒学院熊柳琳同学表示,作为新时代大学生,更应用言行示范传递“礼”的精神,展现文明素养。

文学与传媒学院张腾迪同学认为,社交平台上的“网言网语”不应摒弃礼仪内核,而应尊重他人观点、拒绝语言暴力。

土木工程与建筑学院熊桥飞同学在线上交流时认为,参加面试时的着装礼仪、职场中的沟通规范,都是“礼”在实践中的具体呈现,体现着个人修养与职业精神的统一;在跨文化交往中,理解不同文化的礼仪差异,既是对他人的尊重,也是传播中华文化的重要方式。

学工处副处长姜大伟表示, “礼”在大学生实现社会化的过程中起着至关重要的作用,要加强自我约束,提升自我修养,展现良好形象;同时,“礼”通过规范人们的行为和举止,使人们能够按照社会规范来行事,从而减少了社会矛盾和冲突。

吴超仲指出,“礼”是中华优秀传统文化的重要组成部分,要辩证传承传统礼仪文化,推动传统礼仪文化创造性转化、创新性发展,在社会交往中守礼有序,彰显礼仪文化的时代价值;要把握礼文化的核心内涵,以尊重他人和社会公序良俗为逻辑起点和价值导向;要注重实践养成,将“知礼”“明礼”转化为“守礼”“行礼”,让礼仪教育走进课堂、融入生活,培育兼具文化自信与现代素养的时代新人。

在“诵读经典”环节,师生共同朗诵《论语》《礼记》等经典著作中关于“礼”的名句,让“礼”的箴言从典籍走向心间,成为浸润心灵的文化养分。

本次读书会由襄阳历史文化研究院·汉江研究院(孔明书院)、学生工作部·学工处和团委联合举办,选修《中华经典导读与践行》的学生、学生党员、学生干部,以及其他自愿参加读书会的师生代表现场参加活动,各学院学生代表在“一站式”学生社区通过视频连线参加活动。

审核:朱运海

责编:胡磊 王礼刚